Par une matinée ensoleillée au Kenya, une discussion animée entre Divine Foundjem, Valentina Robiglio et Raphael (Rapha) Tsanga – trois de nos points focaux régionaux – a mis en lumière certains des défis et des opportunités liés à l’engagement de parties prenantes diverses, et parfois conflictuelles, en Afrique et en Amérique latine.

Leur conversation – et en particulier certaines des déclarations provocatrices qu’ils ont faites – a permis de dégager plusieurs conseils à l’intention de ceux qui envisagent de mettre en œuvre de futurs projets :

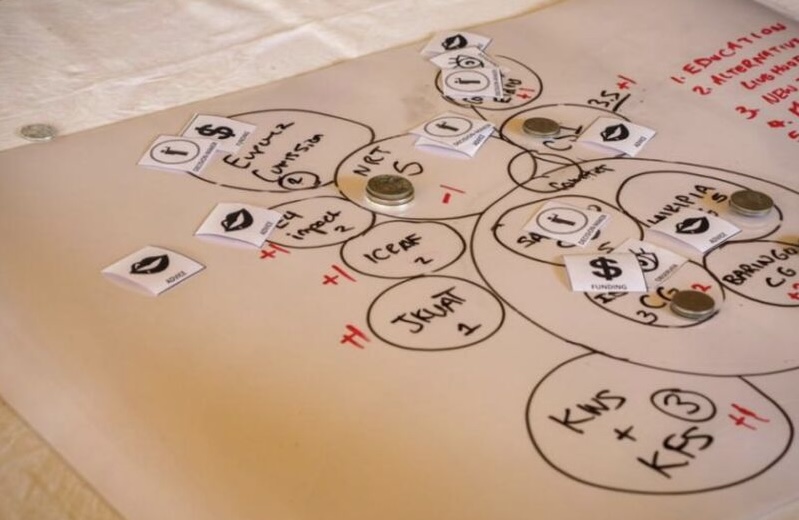

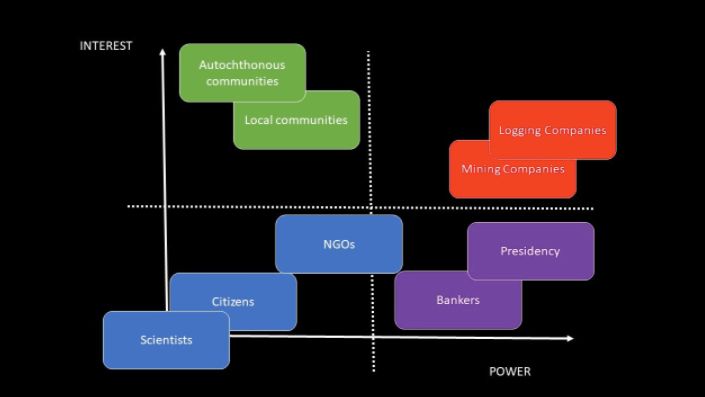

- Cartographier les rôles, les intérêts et le pouvoir

- Aller au-delà de la représentation

- Équilibrer le droit et la légitimité

- Reconnaître les acteurs « difficiles

- Créer des alternatives pour les jeunes

- Co-créer une vision commune

- Reconnaître l’agence des praticiens du GIP

- Considérer les plates-formes multipartites comme des processus et non comme des événements

- Investir dans le travail invisible

Écoutez l’intégralité de la conversation ou passez aux points forts ci-dessous.

Cartographier les rôles, les intérêts et le pouvoir

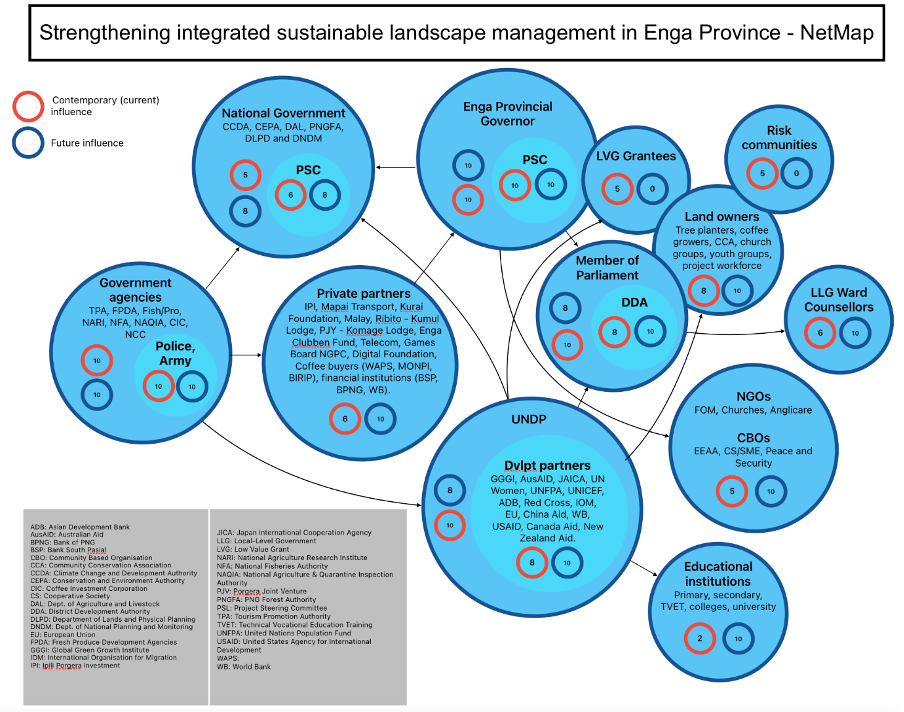

La première étape de l’engagement des parties prenantes consiste à déterminer qui sont ces dernières. Les agriculteurs, les coopératives, les dirigeants locaux, les agences gouvernementales, les entreprises privées et les donateurs ont tous des priorités différentes. Mais l’identification seule ne suffit pas.

Vous identifiez les parties prenantes, mais cela ne s’arrête pas là. Vous devez aller plus loin en identifiant leur rôle dans ce paysage donné, les raisons de leur intérêt et la mesure dans laquelle ils peuvent influencer les choses positivement ou négativement.

– Divine Foundjem

Les parties prenantes peuvent rechercher des moyens de subsistance, des ressources, une influence politique ou des résultats en matière de conservation. Leur pouvoir peut être facilitateur ou obstructif.

Divine a cité l’exemple du nord du Cameroun : « Nous avons dans le nord l’effet de Boko Haram. Ces acteurs empêchent les partenaires du développement de se rendre sur le terrain parce qu’ils peuvent facilement être kidnappés. Ce sont des acteurs puissants, mais pouvez-vous les amener à la table des négociations ?

Aller au-delà de la représentation

L’engagement des parties prenantes risque de devenir un « exercice de liste de contrôle » – invitant un agriculteur, une femme ou un représentant d’une minorité à cocher une case.

Ils disent : « D’accord, les agriculteurs sont représentés. Les groupes minoritaires sont représentés ». Mais ce n’est qu’une liste de contrôle. Ils ne se soucient pas vraiment de savoir si cette catégorie de personnes a le pouvoir de décision nécessaire pour dire les choses qu’ils veulent vraiment dire.

– Divine Foundjem

Une véritable inclusion implique une participation active :

Les groupes moins puissants ont besoin d’être habilités à s’exprimer et à relayer les messages auprès de leurs communautés. Rapha a cité l’exemple de l’inclusion des bûcherons informels : « Cette inclusion est une stratégie à long terme. C’est un processus qui nécessite du tact et du soutien. Au début, ces acteurs ne pouvaient même pas s’exprimer devant le directeur des forêts. En tant que facilitateurs, nous les avons aidés à prendre confiance en eux, à apprendre des autres acteurs de la région et à engager un dialogue qui a conduit à des changements de réglementation. »

- Les groupes moins puissants ont besoin de renforcer leur capacité à s’exprimer et à transmettre des messages à leurs communautés.

- Les acteurs plus puissants ont besoin de soutien pour accepter la participation des minorités et les écouter sans sentir que leur autorité est menacée.

Comme l’a fait remarquer Valentina, « l’important, c’est que les puissants écoutent » : « L’important, c’est que les personnes puissantes écoutent. C’est le plus difficile, car ils ont parfois l’impression qu’en écoutant, ils perdent leur pouvoir ».

Équilibrer le droit et la légitimité

Rapha nous a rappelé que les réalités locales se heurtent souvent au droit formel : « La plupart des acteurs dans les paysages où nous travaillons sont des communautés locales, opérant de manière informelle dans la pêche, la chasse ou l’exploitation forestière – et la plupart du temps, ils sont traités comme des criminels. De mon point de vue, ils ne le sont pas.

Il a souligné la nécessité de faire la distinction entre légal, illégal, légitime et illégitime.

Parfois, la loi ne tient pas compte de la dynamique locale. L’empiètement peut être informel et illégal, mais en réalité légitime. Cette légitimité organise la manière dont les gens interviennent dans le paysage.

– Rapha Tsanga

Il a cité l’exemple de l’exploitation forestière informelle dans le bassin du Congo, qui illustre comment l’inclusion au fil du temps peut modifier la dynamique : « Pour le gouvernement, l’exploitation forestière informelle était illégale. Mais nous l’avons qualifiée d’informelle parce que nous ne voulions pas traiter ces acteurs comme des criminels. S’ils ne sont pas des criminels, ils peuvent s’asseoir autour d’une table, discuter avec le gouvernement, discuter des réglementations, et progressivement opérer légalement ».

Cette nuance est cruciale dans la conception de forums multipartites où les règles doivent concilier conservation, moyens de subsistance et légitimité.

Reconnaître les acteurs « difficiles

Qu’en est-il des groupes qui ne peuvent être amenés à la table des négociations – rebelles armés, narcotrafiquants ou gangs criminels ?

« C’est l’éléphant dans la pièce », a déclaré M. Rapha. « Si nous les prenons en compte, nous créons un conflit avec le gouvernement. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas mettre en œuvre les pratiques des GIP, car ce sont eux qui contrôlent le paysage. »

Les projets de GIP peuvent jouer un rôle stabilisateur dans les situations de conflit violent :

- Au Burkina Faso, les projets ont créé des centres sociaux où les jeunes jouent au football ou regardent des films, ce qui permet d’instaurer un climat de confiance et d’échanger des informations sur les menaces extérieures.

- En Colombie, la cartographie initiale des parties prenantes a omis de mentionner les groupes armés, mais les facilitateurs ont utilisé leurs connaissances pour s’assurer que leur influence était reconnue, même s’ils n’étaient pas physiquement présents.

- En République centrafricaine, les projets ont travaillé indirectement par l’intermédiaire d’organisations humanitaires et des Nations unies.

Comme l’a souligné Rapha, « la GIP ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais elle permet au moins de maintenir une sorte d’équilibre. Sans la GIP, la situation serait probablement pire. »

Créer des alternatives pour les jeunes

Les groupes armés et les économies de guerre attirent souvent les jeunes en leur promettant de l’argent et de l’influence. Les projets de GIP doivent donc créer des moyens de subsistance alternatifs.

Il est parfois plus facile pour un jeune de rejoindre un groupe armé. Quand on a une arme, on peut avoir de l’argent. L’idée est de créer des activités alternatives, des projets générateurs de revenus, afin qu’ils n’aient pas à s’engager.

– Rapha Tsanga

Cela nécessite des coalitions d’acteurs – gouvernements, donateurs, société civile – qui complètent les initiatives au niveau des projets.

Co-créer une vision commune

La GIP peut contribuer à la création d’une vision commune.

Il est important que les personnes qui siègent ensemble dans une plateforme pour gérer un paysage développent une vision commune de l’objectif à atteindre. Les gens passent avant tout. Les paysages concernent les êtres humains.

– Divine Foundjem

Cette vision ne peut être forgée en une seule réunion. Il s’agit d’un processus à long terme de négociation, d’adaptation et d’instauration de la confiance, mais qui est essentiel pour la résilience.

Reconnaître l’agence des praticiens du GIP

La conversation s’est ensuite tournée vers les praticiens eux-mêmes. Ils ne sont pas des observateurs neutres ; ils sont des facilitateurs, des courtiers et souvent les seuls acteurs en qui l’on a suffisamment confiance pour faire de la médiation.

Rapha rappelle l’émergence de la certification forestière dans le bassin du Congo il y a près de vingt ans : « Le gouvernement attribuait des concessions forestières sur la carte, tout allait bien sur le papier. Mais les sociétés d’exploitation forestière devaient traiter avec les communautés locales qui chassaient et pêchaient dans les concessions. Une des solutions a été de mettre en place des plateformes multi-acteurs pour discuter des droits, de ce qui était légal, de ce qui était interdit, et d’adapter les stratégies de manière itérative lorsque des problèmes se posaient. »

Il a souligné que les praticiens du GIP ont un rôle essentiel à jouer dans l’organisation de ces processus au niveau du paysage, tout en sachant quand il faut faire appel aux fonctionnaires de l’État qui détiennent en fin de compte l’autorité en matière d’élaboration des politiques.

Valentina a souligné l’importance de la confiance : « Il est important pour les praticiens d’instaurer la confiance afin que toutes les parties prenantes reconnaissent leur rôle de facilitateur et puissent ainsi véritablement favoriser le dialogue. »

Lorsque les gens sont convaincus que le processus peut conduire au changement, même si cela prend du temps, ils sont prêts à s’asseoir à la table.

– Valentina Robiglio

Divine a élargi son propos : « Dans les contextes de faible gouvernance, les agriculteurs ne font souvent pas confiance aux fonctionnaires pour arbitrer les conflits. Ils pensent que les fonctionnaires peuvent être corrompus par des acteurs plus riches. C’est là que nous, en tant que praticiens, devons intervenir – pour faciliter l’instauration de la confiance, pour garantir la confiance, pour créer des espaces où les acteurs peuvent voir par eux-mêmes ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. »

Considérer les plates-formes multipartites comme des processus et non comme des événements

Les réunions ne sont qu’un élément d’un parcours beaucoup plus large, comme l’a souligné Valentina : « Ce qui est important, c’est de se rappeler que les plateformes multipartites ne se limitent pas aux réunions. Il s’agit de processus à long terme : engagements bilatéraux, réunions informelles, écoute et mise en place de conditions favorables. Les réunions ne sont que la partie visible de l’iceberg ».

Rapha a été clair sur la proportion d’efforts à fournir :

Quatre-vingt-dix pour cent du travail est la partie invisible – réunions informelles, conversations bilatérales, écoute, compréhension des dynamiques locales. Ce n’est qu’une fois ce travail de fond effectué que vous pouvez organiser de grandes réunions avec de belles images. C’est l’étape finale visible, mais le véritable processus est un travail long, patient et invisible.

Rapha Tsanga

Investir dans le travail invisible

Divine a soulevé un défi : « Les donateurs mesurent souvent les processus en fonction du nombre de réunions formelles organisées. Mais le travail de fond – les réunions informelles, les négociations et la médiation – est ce qui compte vraiment. Cela demande beaucoup de ressources, mais c’est ce qui permet d’instaurer la confiance et de rendre le changement possible ».

Les donateurs se plaignent souvent des « coûts de transaction ». Mais en réalité, ce sont les transactions – les réunions informelles, les repas partagés, l’instauration de la confiance et de la familiarité, l’écoute – qui sont à l’origine d’une GIP réussie. Il ne faut pas éviter les coûts de transaction, mais plutôt y investir. Des coûts de transaction élevés sont, à notre avis, un indicateur de réussite probable de la GIP ».

Kim Geheb, Landscapes For Our Future Central Component Coordinator

Conclusion : l’engagement des parties prenantes est l’épine dorsale de la GIP

L’engagement des parties prenantes n’est pas une étape technique mais l’épine dorsale de la gestion intégrée des paysages. Elle requiert de la patience, de l’humilité, du courage et de la créativité, en particulier dans les contextes fragiles et touchés par des conflits.

Comme le montrent les exemples du Cameroun, du Burkina Faso, de la Colombie et du bassin du Congo, un engagement significatif permet non seulement de renforcer la gouvernance, mais aussi de contribuer à la paix, à la stabilité et à la résilience.

Grâce à ces connaissances, nous continuons à affiner et à démontrer la pratique de la GIP – en montrant qu’un engagement inclusif, négocié et adaptatif est la voie vers des paysages durables et justes.