Pour WCS Laos, chef de file du projet ECILL (Ecosystem conservation through integrated landscape management in Lao People’s Democratic Republic) , l’engagement des parties prenantes s’est avéré être un facteur décisif dans la réussite ou l’échec des efforts de conservation.

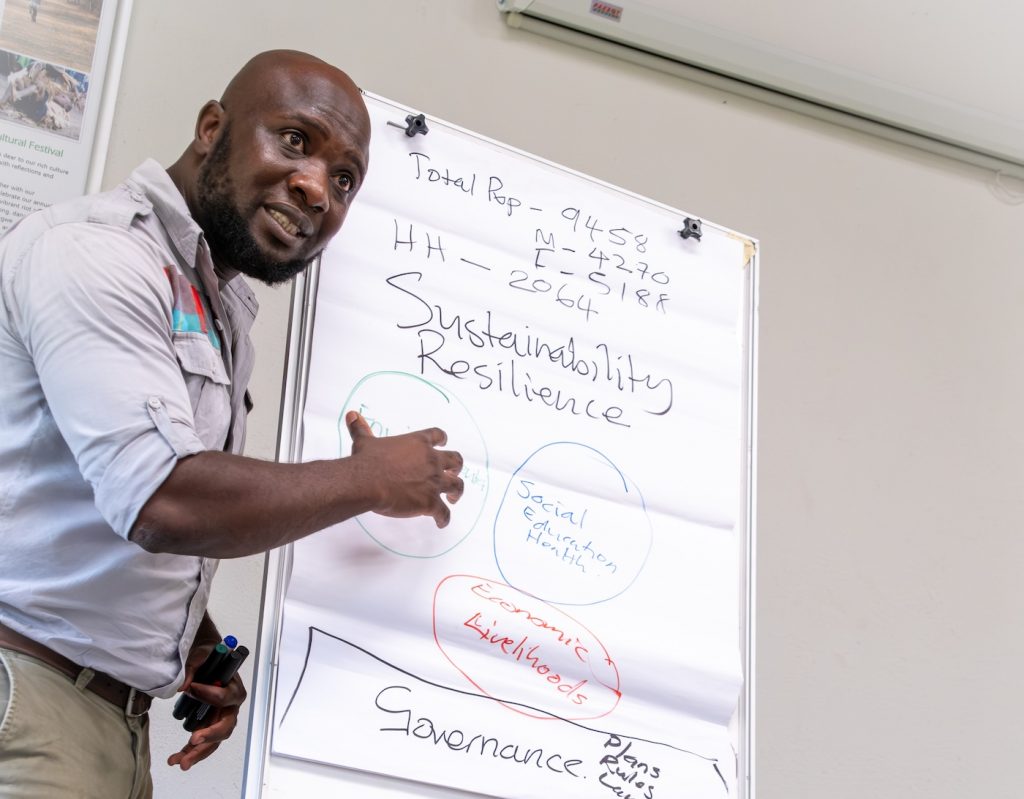

Dans la vidéo ci-dessous, Ben Swanepoel, responsable de programme au WCS, nous donne un aperçu de ce à quoi cela ressemble exactement sur le terrain.

Ce sont les communautés elles-mêmes qui seront à l’origine du succès ou de l’échec de la zone protégée – et non pas nos bonnes actions à l’intérieur de la zone protégée.

Ben Swanepoel, responsable de programme au WCS

Des programmes fragmentés à l’intégration

WCS Laos n’a pas toujours fonctionné de cette manière. Ben se souvient des années précédentes où les efforts étaient divisés en programmes distincts : l’un était axé sur l’application de la loi, l’autre sur la sensibilisation et d’autres encore sur l’écotourisme. Chacun de ces programmes avait ses mérites, mais leur impact était limité.

« Ils n’ont connu qu’un succès marginal », se souvient-il. « Le seul moment où nous pouvons réellement démontrer un véritable succès – quelque chose que nous pouvons mesurer – c’est lorsque nous mettons tout cela ensemble ».

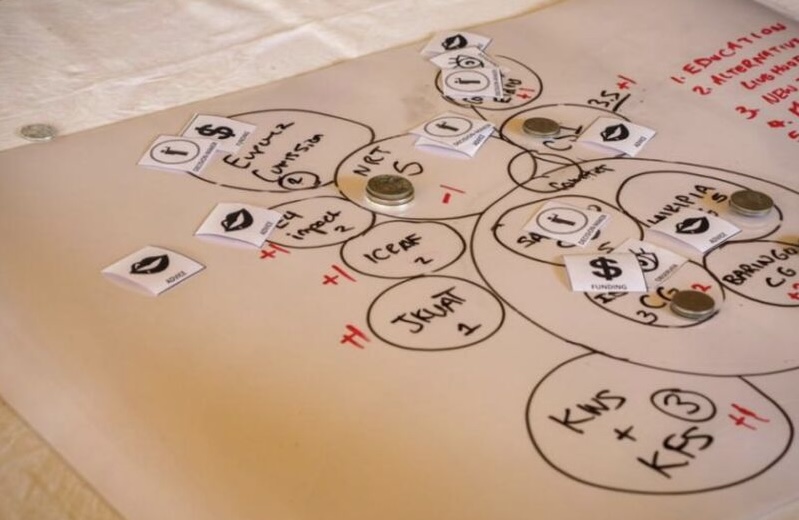

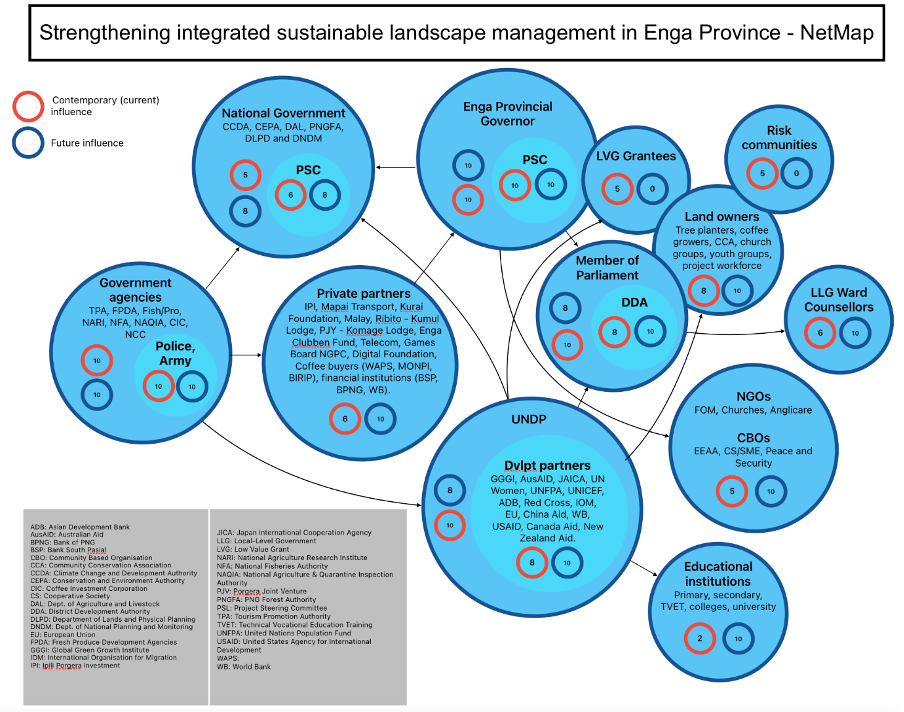

Cette constatation a conduit à une nouvelle méthode de travail. Désormais, les accords de conservation sont accompagnés par des équipes multiples et interconnectées : surveillance, développement des moyens de subsistance, engagement des parties prenantes, planification de l’utilisation des terres et gestion intégrée. Ensemble, elles forment une stratégie globale qui tient compte de la complexité du paysage.

Ben en est convaincu : « L’approcheintégréeest tout à fait adaptée à une zone protégée comme celle-ci ».

Rééquilibrer les responsabilités

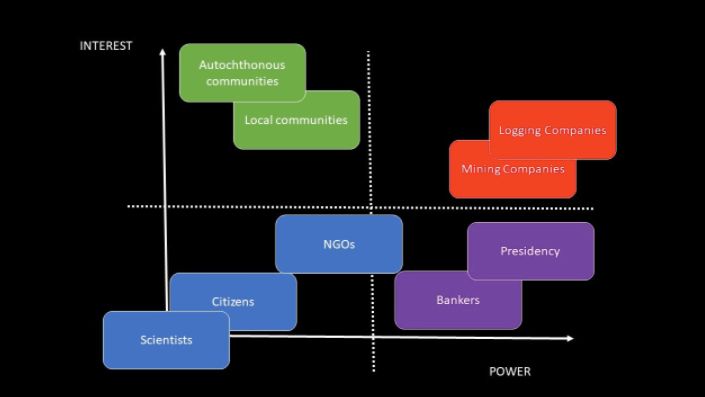

Ce qui rend cette approche intégrée particulièrement efficace au Laos, c’est le changement des acteurs qui déterminent le succès de la conservation. Dans certains contextes, la conservation a consisté à clôturer les terres et à empêcher les gens d’y pénétrer. D’après l’expérience de Ben, de tels modèles sont non seulement irréalistes, mais aussi contre-productifs.

En revanche, le projet du Laos démontre que lorsque les communautés sont véritablement impliquées dans la conservation – avec des opportunités économiques, des accords clairs et des mécanismes de responsabilité – elles deviennent les acteurs décisifs.

« C’est tout à fait l’inverse », explique Ben. NEPL MU s’adresse en fait à la communauté et lui dit : « Comment pouvons-nous vous impliquer dans la conservation ici ? Ce sont les communautés elles-mêmes qui vont créer le succès ».

Le café, catalyseur de changement

L’un des exemples les plus frappants provient d’une initiative menée avec cinq villages situés en bordure d’une zone protégée. Dans le cadre du

Les ménages qui se sont engagés à cultiver du café se sont également engagés à s’abstenir de chasser et de pratiquer d’autres activités non durables. Ces accords étaient assortis de systèmes de contrôle et de sanctions clairs, garantissant la responsabilité tout en offrant des avantages tangibles.

« En faisant cela », explique Ben, « la NEPL MU a signé des accords de conservation. Tous ceux qui voulaient faire du café ont signé, car ils savent que cela leur rapportera plus. En échange, ils acceptent d’arrêter la chasse ».

Cette approche montre comment des interventions soigneusement conçues sur les moyens de subsistance peuvent aligner le bien-être de la communauté sur les objectifs de conservation, créant ainsi un scénario gagnant-gagnant.

La gestion intégrée des paysages : des leçons à retenir

L’expérience du Laos est riche d’enseignements pour d’autres projets du programme Landscapes For Our Future et au-delà :

- Les moyens de subsistance comme levier : Les possibilités de revenus alternatifs doivent être suffisamment significatives et rentables pour motiver le changement. Dans le cas présent, le café a constitué une voie d’accès évidente.

- Des accords assortis d’une obligation de rendre compte : Les engagements en matière de conservation liés à des incitations réelles – et soutenus par un suivi – renforcent la confiance tout en garantissant le respect des engagements.

- L’intégration plutôt que la fragmentation : Les gains en matière de conservation sont maximisés lorsque l’application de la loi, la sensibilisation, les moyens de subsistance et l’aménagement du territoire font partie d’une stratégie unique et cohérente.

- Les communautés en tant que cogestionnaires : Le succès est au rendez-vous lorsque les populations locales ne sont pas en marge, mais au centre de la conception et de la mise en œuvre des résultats de la conservation.

Ces observations renforcent un principe central de la gestion intégrée des paysages : le changement durable ne peut être obtenu par des interventions isolées. Il nécessite une collaboration, un alignement et, surtout, la reconnaissance du fait que les paysages appartiennent aux personnes qui y vivent.

Comme le montre l’expérience du WCS au Laos, lorsque les communautés perçoivent à la fois les avantages et les responsabilités de la conservation, elles s’avancent non pas en tant que bénéficiaires passifs, mais en tant que gardiens actifs du paysage. C’est entre leurs mains que l’avenir de ces zones protégées sera assuré.