Lorsque notre composante centrale s’est réunie récemment dans le nord du Kenya pour un atelier d’équipe, les conversations ont été passionnantes. Un matin à l’aube, Valentina Robiglio a pris un café et s’est assise avec ses collègues Kim Geheb et Peter Cronkleton pour discuter d’un sujet qui revient sans cesse sur le tapis mais qui est très rarement abordé directement.

Valentina : Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé de la GIP, de la gestion des paysages et des approches paysagères, ainsi que des six éléments importants pour la GIP, mais nous n’avons pas vraiment abordé un élément sous-jacent que nous savons être très important, à savoir le pouvoir. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Kim : Les paysages sont produits par la société. Ils sont la conséquence de l’activité humaine et des relations humaines. Et, bien sûr, dans le cadre des relations humaines, le pouvoir est une caractéristique puissante des relations entre les personnes. Nous comprenons ainsi que le pouvoir se retrouve dans notre compréhension des paysages. En fait, je soupçonne souvent que le pouvoir – et les relations de pouvoir entre les parties prenantes au sein d’un paysage – définit le paysage. C’est une caractéristique très dominante de l’aspect des paysages, de leur état et de la manière dont ils sont finalement gouvernés et gérés.

En fait, je soupçonne souvent que le pouvoir – et les relations de pouvoir entre les parties prenantes au sein d’un paysage – définit le paysage. C’est une caractéristique très dominante de l’aspect des paysages, de leur état et de la manière dont ils sont finalement gouvernés et gérés.

Kim Geheb

Valentina : Ainsi, lorsque vous pensez au pouvoir de cette manière, puis aux relations que les parties prenantes peuvent avoir à travers les institutions formelles et informelles, y a-t-il un moyen de réguler ou d’influencer les relations de pouvoir dans un paysage afin d’atteindre le résultat ?

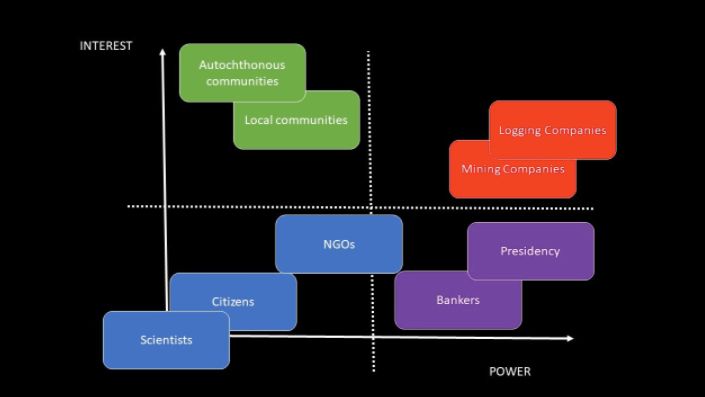

Kim : Nous n’aimons que très rarement parler de pouvoir. C’est un mot un peu vulgaire et pourtant c’est un élément si important de la caractérisation d’un paysage. Je pense qu’une grande partie des approches que nous utilisons dans le contexte de la GIP concernent implicitement la gestion des relations de pouvoir. Par exemple, nous parlons d’inclusion. C’est parce que nous reconnaissons qu’il y a un groupe de personnes au sein du paysage qui n’est pas inclus dans le paysage du pouvoir. Nous essayons donc de gérer cela. Lorsque nous utilisons des forums multipartites, par exemple, c’est aussi une autre façon d’essayer de faire en sorte que le pouvoir soit mieux réparti entre les participants d’un paysage. Très souvent, les types de renforcement des capacités que nous fournissons ont pour but d’autonomiser les gens ».

Nous n’aimons que très rarement parler de pouvoir. C’est un mot un peu vulgaire et pourtant c’est un élément si important de la caractérisation d’un paysage.

Kim Geheb

Peter : Je pense que vous avez soulevé un point important l’autre jour en parlant des promoteurs des projets la GIP, qu’il s’agisse d’ONG ou d’autres types d’acteurs : ils ne sont pas conscients de leur propre pouvoir et ne voient donc pas leur capacité à rassembler les gens, leur capacité à interagir avec les personnes à différents niveaux de pouvoir dans un paysage. Ils sous-estiment l’importance du pouvoir parce qu’ils arrivent en tant qu’acteur puissant dans un paysage. Je pense donc que nous avons bien fait de parler du fait de ne pas être plus conscient de la dynamique du pouvoir et de la manière dont un facilitateur externe joue un rôle dans cette dynamique, mais d’être conscient de lui-même en tant qu’intermédiaire, d’essayer de combler ces fossés entre différentes personnes, en réalisant que lorsqu’il sort du système, les choses peuvent nécessairement revenir à leur forme initiale. Ils doivent donc en tenir compte : comment changer la dynamique du pouvoir sans mettre les gens en danger, sans créer de conflits, sans engendrer d’autres types de problèmes qui n’étaient pas prévus au départ.

Kim : Tout à fait. Nous pensons donc que lorsqu’il s’agit de formuler un projet, la façon dont nous comprenons notre intervention est un élément essentiel. Je veux dire que même le mot « intervention » a des connotations de pouvoir, et donc notre intervention dans un paysage doit s’accompagner d’une réflexion critique sur notre pouvoir en tant que techniciens, en tant que personnes hautement éduquées, en tant que personnes potentiellement issues d’autres cultures : comment cela va influencer la dynamique du pouvoir au sein d’un paysage. Cela devient vraiment très, très critique.

Valentina : Je me suis dit que nous parlions maintenant du pouvoir en général, mais qu’il s’agissait du pouvoir de faire quoi ? Et peut-être, sur la base de votre expérience et des initiatives que nous examinons dans le cadre du projet, pourriez-vous donner quelques exemples ? Je veux dire, quelles sont les dimensions clés du pouvoir et les éléments clés du pouvoir, et pour faire quoi, qui comptent dans un paysage lorsque nous parlons de parties prenantes multiples ?

Kim : Je veux dire qu’il y a une ligne dure, bien sûr, avec le pouvoir. Ainsi, pour une grande partie de nos paysages, nous sommes confrontés à des conflits violents, qui sont en quelque sorte la forme ultime du pouvoir oppressif. C’est ce que nous constatons, par exemple, dans notre paysage de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est ce que nous constatons dans notre paysage burkinabé. Le paysage que nous partageons entre le Tchad et la République centrafricaine également. Il s’agit d’un aspect essentiel de la mise en œuvre de la GIP dans ces contextes. C’est donc un aspect de la question. Mais je pense aussi que, lorsque nous parlons de la GIP, nous devons vraiment attirer l’attention sur le fait que le premier mot de la GIP est « intégration », ce qui, à mon avis, est une déclaration de pouvoir. Souvent, la forme la plus élevée d’intégration est la collaboration, mais il existe des acteurs puissants qui empêchent la collaboration et y font obstacle, et le pouvoir devient alors une facette importante à laquelle nous devons prêter attention si nous voulons l’intégration. Cela devient alors un élément central de notre réflexion sur la manière dont nous nous engageons avec les parties prenantes et sur les systèmes de gouvernance qui émergent alors de cette collaboration.

Le premier mot de la GIP est « intégration », et je pense que l’intégration est une déclaration de puissance.

Kim Geheb

Peter : Il est également important de réfléchir aux sources d’énergie. Vous pouvez donc avoir des personnes économiquement puissantes. Vous avez un pouvoir politique. Il existe d’autres types de pouvoir social qui confèrent aux individus des droits et des obligations au sein d’un paysage et qui influencent la manière dont les gens interagissent. Il existe des sources formelles de pouvoir et des sources informelles de pouvoir, des règles coutumières, des traditions qui déterminent la manière dont les gens travaillent. Mais aussi, dans certains des paysages où nous travaillons et où il y a des activités illicites, le problème est en fait le manque de pouvoir de certains acteurs clés. Vous vous trouvez peut-être dans une région frontalière où les gouvernements ne sont pas très présents et où, par conséquent, le trafic de drogue transfrontalier influe sur la manière dont les gens interagissent dans un paysage. Soit le gouvernement est absent et ces acteurs font partie du paysage, soit ils ont été cooptés d’une manière ou d’une autre et le pouvoir ne vient pas seulement de la puissance économique de ces acteurs illicites, mais aussi de la menace de la violence. Vous devez donc être conscient, lorsque vous travaillez dans ces paysages, que vous ne mettez pas les gens en danger lorsque vous partez parce que vous les avez encouragés à exercer leurs droits ou à défendre leur cause.

Valentina : Je pense que c’est très important parce que nous avons souvent l’impression ou l’hypothèse que lorsque vous parlez de l’État ou « el estado », il y a du pouvoir. Mais en fait, dans notre analyse, c’est souvent la fragilité de l’État qui génère et souvent les auteurs publics peuvent générer. C’est donc très intéressant. Quel est alors le pouvoir des praticiens de la GIP? Ainsi, lorsqu’ils commencent à intervenir dans un paysage, à s’engager avec les parties prenantes, ils viennent bien sûr d’une institution qui porte un nom, mais quel est le type de pouvoir qu’ils doivent exercer ? Le type de pouvoir dont ils disposent au départ et le type de pouvoir qu’ils doivent affirmer pour créer cette dynamique constructive. Qu’en pensez-vous ? Comment décririez-vous ce problème ?

Kim : Je pense que c’est profond et qu’une intervention doit être consciente du pouvoir qu’elle apporte à un paysage, car il s’agit essentiellement d’un paysage de pouvoir. Fondamentalement, lorsque nous parlons d’une réussite sur la GIP, c’est parce que les relations de pouvoir entre les acteurs ont été reconfigurées de manière positive. Ainsi, une grande partie du pouvoir qu’une intervention peut apporter dans un contexte la GIP est, par exemple, comme Peter l’a mentionné, le pouvoir de convocation : la capacité de rassembler les acteurs au sein du paysage. Je pense que nous sous-estimons souvent la difficulté de la collaboration, mais notre capacité en tant qu’intervention à « tisser » la collaboration a un fort potentiel. Par exemple, si nous introduisons dans l’équation des médiateurs ou des facilitateurs – des personnes qui possèdent les compétences non techniques nécessaires pour permettre ou faciliter le rapprochement des personnes – cela devient alors très important.

Je pense également que le pouvoir de la voix est une chose à laquelle nous accordons très peu d’attention. L’une des principales caractéristiques des plateformes multipartites est l’émergence d’une voix. Il s’agit de faire en sorte que les gens se sentent enhardis et suffisamment confiants pour pouvoir s’exprimer sur les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les paysages. Très souvent, les choses dont ils parlent sont des déséquilibres de pouvoir importants au sein du paysage. Supposons donc que nous ayons un paysage dans lequel se trouve une très grande entreprise. Cela change immédiatement la dynamique du pouvoir. Il s’agit d’une présence massive, et une intervention peut donc avoir les moyens de diminuer ce pouvoir ou d’attirer cet acteur dans l’arrangement du paysage. Pour y remédier, l’intervention pourrait tirer parti de ses propres relations avec le gouvernement, par exemple. Il s’agit là d’un point essentiel : de nombreuses interventions s’appuient sur des réseaux que les populations locales n’ont pas. Nous devons également comprendre qu’à des échelles plus élevées, il existe toutes sortes de dynamiques de pouvoir ; nous pouvons avoir des ONG qui sont privées de pouvoir par rapport à l’État ou au gouvernement. Peter a soulevé un très bon point : la plupart des contextes dans lesquels nous opérons sont sous-réglementés et la présence de l’État est très faible, de sorte que nous avons un trou. En fait, parler de pouvoir formel dans ces contextes peut s’avérer dénué de sens. Tout est informel et cela crée une dynamique propre. En tant qu’intervention, nous avons une capacité phénoménale à modifier la dynamique du pouvoir, et pour comprendre comment nous pouvons le faire, nous devons nous intéresser de près au pouvoir : comment le caractériser, comprendre sa dynamique et comment il circule dans le paysage, comment il influence le paysage. Nous pouvons alors nous positionner de manière à modifier cette dynamique dans un sens positif.

Peter : Nous sommes très conscients de la nécessité d’intervenir en tant qu’acteurs neutres, ou d’essayer de le faire. Vous entendrez parler d' »honnête courtier » : lorsque nous arrivons, nous sommes en mesure d’aller parler au propriétaire d’une entreprise forestière ou de rendre visite à un éleveur, alors qu’une ONG environnementale peut avoir des difficultés à établir des liens avec ces acteurs parce que son programme environnemental est perçu comme une menace pour les moyens de subsistance de ces autres acteurs.

Souvent, nous nous rendons sur place avec un programme de conservation, mais nous essayons de mettre cela en arrière-plan et de faire passer le message que dans la plupart des paysages, il est possible de trouver un terrain d’entente, des intérêts communs. Vous ne devez pas nécessairement vous concentrer directement sur les principaux conflits, mais vous pouvez trouver de nombreuses autres dynamiques qui peuvent être résolues par la négociation, parce que les gens ont généralement des intérêts dans des domaines tels que l’eau propre, les gens aiment éviter la pollution là où ils vivent, les gens veulent évidemment éviter les menaces de violence… Il y a donc des opportunités.

Peter Conkleton

Valentina : J’allais poser une question sur le pouvoir d’un praticien la GIP. Elle est étroitement liée à la capacité du praticien : la capacité à rassembler, à établir la confiance, le pouvoir qui découle de la responsabilité et également la capacité à identifier cet « espace neutre », à être perçu comme un propriétaire. Je pense que c’est très important, mais il peut y avoir un problème lorsqu’il y a des questions liées aux conflits, à la conservation, au développement… Très souvent, nous avons des institutions de conservation très fortes qui viennent gérer le paysage, et peut-être qu’elles ont déjà un héritage et qu’elles ont un agenda très clair, alors est-ce que cela réduit leur pouvoir de rassemblement en tant que praticien la GIP? Ou que doivent-ils faire pour être perçus comme plus neutres et plus aptes à travailler réellement sur les différentes dimensions ?

Très souvent, nous avons des institutions de conservation très fortes qui viennent gérer le paysage, et peut-être qu’elles ont déjà un héritage et qu’elles ont un agenda très clair, alors est-ce que cela réduit leur pouvoir de rassemblement en tant que praticien la GIP? Ou que doivent-ils faire pour être perçus comme plus neutres et plus aptes à travailler réellement sur les différentes dimensions ?

Valentina Robiglio

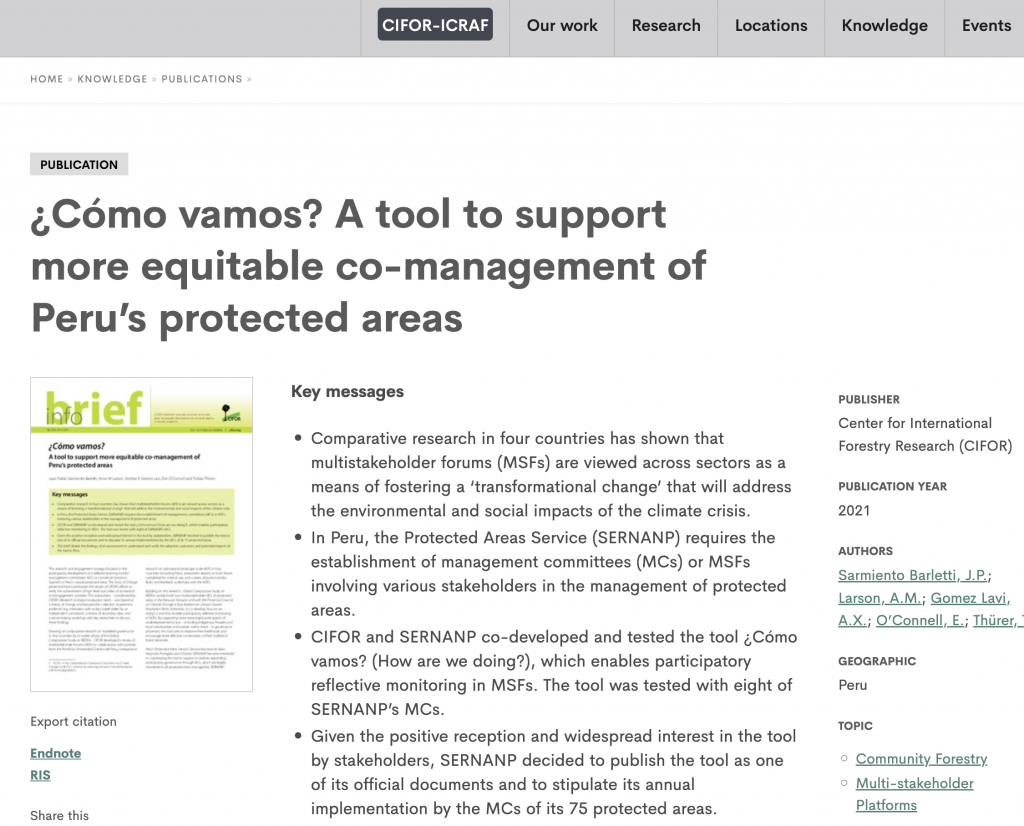

Peter : Vous entendez parfois parler de la conservation en forteresse : il s’agit d’une approche très descendante, très axée sur le commandement et le contrôle de la conservation. De nombreuses ONG environnementales et de nombreux gouvernements ont été confrontés au problème de la création d’ennemis parmi les acteurs locaux. Les personnes qu’il faut convaincre de l’importance de la conservation, de certains types de biodiversité ou de la conservation de différents paysages, sont considérées comme une menace par le gouvernement et ces personnes considèrent les techniciens ou les employés d’une ONG comme des menaces. Au cours des dernières décennies, on a donc assisté à une évolution vers des stratégies telles que la cogestion, dans le cadre de laquelle les environnementalistes tentent d’identifier des moyens de subsistance durables ou des alternatives permettant aux populations locales de continuer à gagner leur vie, de nourrir leur famille, d’avoir des opportunités et de ne pas devoir nécessairement extraire les ressources d’une forêt menacée ou convertir les mangroves à d’autres usages. Quel que soit le paysage, c’est un défi. C’est un sujet sur lequel nous travaillons encore, mais s’il y a un consensus général sur le fait que les populations locales ne tirent pas de bénéfices de la biodiversité, il est difficile de les convaincre, sans autre forme d’incitation, qu’elles devraient collaborer.

Valentina : J’ai maintenant une question à poser. Si nous réfléchissons à ce pouvoir, vous avez mentionné les personnes, les institutions. Nous pouvons penser au pouvoir au niveau de la famille, des hommes, des femmes et des jeunes. Pouvez-vous donner quelques exemples de points d’entrée pour faire bouger tous ces leviers de manière imbriquée dans le paysage, en commençant peut-être par la famille et la participation. Comment l’activer ?

Kim : D’une certaine manière, comment nous situons-nous ? Je pense que vous avez abordé un très bon point, à savoir que le pouvoir est relatif. Vous ne pouvez pas avoir quelqu’un tout seul et le rendre puissant. Il s’agit d’un pouvoir sur, d’un pouvoir avec ou d’un pouvoir sous. Nous comprenons donc que lorsque deux personnes ou deux groupes se réunissent, le pouvoir monte en flèche, éventuellement dans des directions positives. Rappelez-vous que le pouvoir n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Valentina : C’est pourquoi vous voulez donner du pouvoir.

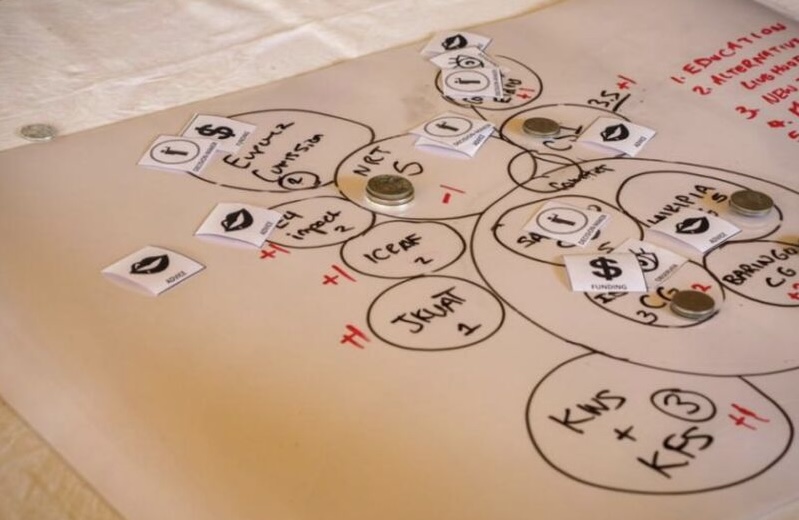

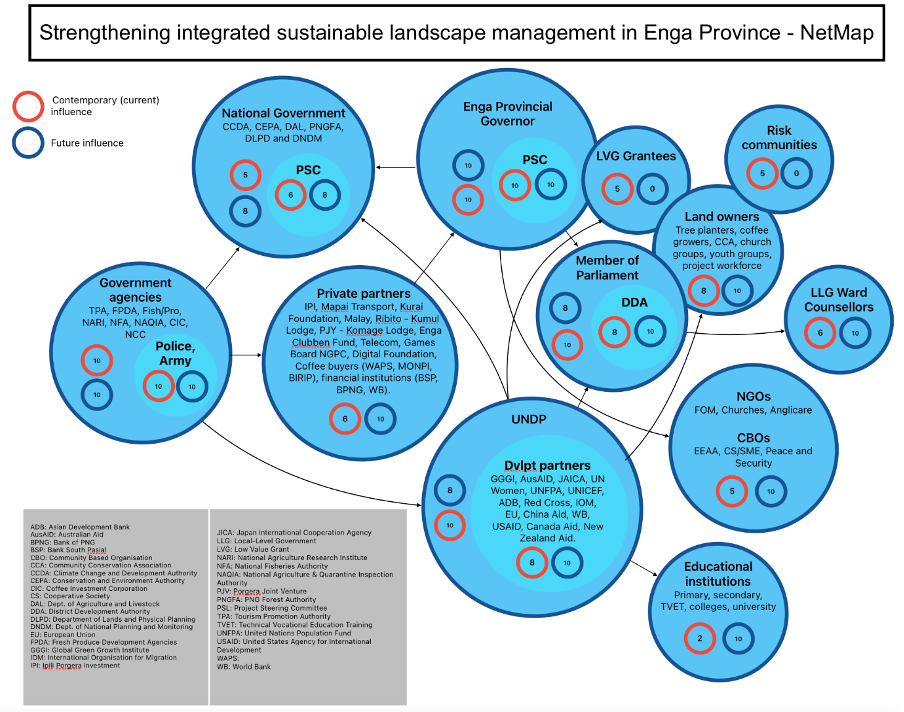

Kim : Exactement, car la caractérisation du paysage en termes de pouvoir devient alors extrêmement pertinente. Et ce que je trouve souvent très intéressant, c’est que d’autres méthodologies, ou même des méthodologies émergentes, s’intéressent à la manière dont nous pouvons caractériser le pouvoir dans le paysage. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques, mais l’une des méthodes avec lesquelles nous avons joué est cette technique appelée « cartographie du réseau ». Il s’agit d’une approche axée sur les parties prenantes, c’est-à-dire que nous identifions les parties prenantes, mais l’essentiel est de pouvoir caractériser les relations entre les parties prenantes. Je dis souvent que c’est l’entre-deux des choses qui est pertinent. Ce ne sont pas les acteurs individuels qui sont en cause. Bien sûr, nous les aimons, ce sont de bonnes personnes, mais ce sont les relations qu’elles partagent avec les autres qui sont importantes pour le paysage.

Valentina : Vous vous concentrez donc sur les flèches ?

Kim : Oui.

Valentina : D’accord.

Kim : Et caractériser cela comme un pouvoir sous, un pouvoir sur ou un pouvoir sous. Ensuite, nous pouvons commencer à réfléchir à des stratégies permettant de modifier ces relations. Je pense également que ce qui devient vraiment essentiel ici, c’est que lorsque nous caractérisons ces relations, cela nous permet de voir où se situent nos risques dans le paysage. Je veux dire que si vous avez un seul acteur qui n’a aucun compte à rendre dans le paysage, nous devons réfléchir à la manière dont nous allons traiter cette présence dans notre système. Et cela devient alors très important pour la réussite globale d’un projet.

Et je voudrais juste aborder un dernier point : ce qui a toujours été très surprenant pour moi, c’est que, lorsque nous réalisons ces cartes nettes avec des projets individuels, les projets se situent très rarement eux-mêmes dans la carte, et je trouve cela très intéressant. Je pense que c’est peut-être parce qu’ils se sentent modestes et qu’ils ne veulent pas suggérer qu’ils ont une présence non naturelle dans le paysage. Mais, de la même manière, s’ils ne sont pas situés dans le paysage, nous n’avons pas d’idée de ce que ce projet doit faire en termes de changement de ces différentes relations entre les partenaires. De même, que doit faire le projet pour lui-même afin d’être couronné de succès ? De quelles relations a-t-il besoin ? Quelles sont les relations qu’il doit gérer ? Quelles sont les relations qu’elle souhaite éviter ? Il s’agit également d’un élément clé.

Ensuite, nous pouvons commencer à réfléchir à des stratégies permettant de modifier ces relations. Je pense également que ce qui devient vraiment essentiel ici, c’est que lorsque nous caractérisons ces relations, cela nous permet de voir où se situent nos risques dans le paysage. Je veux dire que si vous avez un seul acteur qui n’a aucun compte à rendre dans le paysage, nous devons réfléchir à la manière dont nous allons traiter cette présence dans notre système. Cela devient alors très important pour la réussite globale d’un projet

Kim Geheb

Valentina : Je pense que cela se produit parce que les praticiens arrivent dans un paysage et que des exercices tels que la cartographie des parties prenantes, la cartographie du réseau, sont considérés comme « établissons une base de référence ». Par conséquent, lorsque vous établissez une base de référence, vous voulez être neutre. Il doit s’agir de l’image de votre paysage, afin que vous ne vous mettiez pas dans l’image.

Kim : Parce que vous peignez, n’est-ce pas ?

Valentina : Oui, absolument. Je pense donc qu’il s’agit là d’un message important. Pour moi, il est très important de savoir comment comprendre les acteurs… Nous avons récemment évalué le travail que nous avons effectué au Pérou dans le domaine de l’égalité des sexes, où certaines femmes ne participent pas activement et n’ont pas beaucoup d’influence. En tant qu’acteur externe, vous vous rendez compte de l’énorme écart entre les hommes et les femmes, mais ils ne semblent pas en être vraiment conscients, au point de dire « non, mais je ne veux pas le faire. Je suis satisfaite de mon niveau d’agence ». Comment intervenir de manière à ce que les gens se rendent compte qu’ils ont besoin d’être responsabilisés et qu’il doit y avoir quelque chose ?

Peter : Nous avons travaillé sur des approches de transformation du genre dans le domaine de la conservation, de la réforme du régime foncier, et sur différents types de projets. L’un des mécanismes que nous avons trouvé très efficace est simplement l’échange où les femmes peuvent partager leurs expériences, entendre les opportunités des autres, en particulier lorsque les femmes peuvent interagir avec d’autres femmes qui sont devenues des dirigeantes d’organisations ou d’entreprises. Elles nous ont rapporté qu’après avoir participé à ces échanges où elles identifient un terrain d’entente, des conflits ou des défis similaires auxquels elles sont confrontées et où elles entendent les expériences d’autres femmes qui ont surmonté ces défis, les femmes sortent de ces échanges avec une plus grande confiance. Plus important encore, ils se rendent compte qu’ils jouent déjà ces rôles dans leurs communautés, souvent derrière des portes closes. Vous savez que dans certaines sociétés et certaines communautés, les femmes ne se lèvent pas publiquement dans une réunion pour exprimer leur opinion, mais elles s’assurent que l’opinion de leur mari exprimée en public reflète également leurs intérêts. Mais lorsqu’elles commencent à apprendre comment d’autres femmes ont utilisé des stratégies ou trouvé des moyens de créer des entreprises ou des organisations, ces femmes commencent à réfléchir ou à parler à leurs voisins, à rencontrer leurs filles et à discuter de la manière dont elles pourraient tirer parti des opportunités qui se présentent à elles, ou dont elles pourraient se positionner au sein de leur communauté, au sein de leur association, c’est différent. L’un des aspects essentiels des approches de transformation du genre est qu’il est impossible de modifier la dynamique du pouvoir dans un ménage ou dans une société sans l’implication des hommes et des femmes. Pour créer une situation où les femmes peuvent être autonomes, il faut donc convaincre les hommes et les garçons que le fait que les femmes jouent un rôle plus actif dans une entreprise ou prennent la direction d’une organisation est dans l’intérêt de tout le monde.

Valentina : Je pense que c’est important parce qu’il convainc les autres que l’acteur devrait avoir plus de pouvoir. Cela me rappelle le jeu auquel nous avons joué lors du sommet mondial sur les palmiers à huile. Je pense que cette approche a été utile pour faire comprendre aux groupes les différentes formes de pouvoir et leur interaction. Quelles sont les choses gagnées ou quelles sont les autres approches qui peuvent être utilisées pour faire prendre conscience aux gens ? Nous avons la cartographie du réseau ; nous avons des jeux pour comprendre la dynamique du pouvoir, son interaction dans le temps, et comment faire comprendre aux gens qu’ils peuvent être changés ? Que peuvent faire les praticiens du site la GIP?

Kim : Lorsque Peter parlait tout à l’heure, l’une des choses qui m’est venue à l’esprit, bien sûr, c’est qu’il existe de nombreuses espèces différentes de pouvoir. Et la façon dont cela s’articule est souvent quelque chose dont nous ne nous rendons pas nécessairement compte lorsque nous entrons dans une situation. Avec notre formation et notre expérience, nous sommes en quelque sorte entraînés à rechercher des types particuliers de puissance sans nécessairement observer d’autres types.

Valentina : La dynamique est dans l’interaction.

Kim : Exactement. Alors, bien sûr, nous ne pouvons obliger personne à faire quoi que ce soit. Ce n’est jamais notre rôle, mais je trouve intéressant que lorsque nous parlons de création d’opportunités, il est possible de formuler cela en termes de pouvoir : comme créer de nouveaux espaces où les gens sentent qu’ils peuvent exercer leur pouvoir. Ils peuvent ensuite saisir cette opportunité s’ils le souhaitent. Les forums multipartites peuvent constituer ces espaces, et je pense que nous pouvons les utiliser pour aider les gens à explorer le pouvoir qu’ils ont et les possibilités que les projets leur offrent et qui peuvent leur donner les moyens d’obtenir des résultats au niveau du paysage.

Nous sommes aujourd’hui en présence d’un excellent exemple d’une immense dynamique de pouvoir, ici, dans le nord du Kenya. Il s’agit du Lewa Wildlife Conservancy. En tant que conservatoire, nous pouvons comprendre le pouvoir de ce lieu en termes, par exemple, de régime foncier. Le régime foncier est un aspect auquel les membres du CIFOR-ICRAF accordent beaucoup d’attention : le pouvoir de limiter la capacité des gens à accéder à ces ressources ici. Lorsque nous pénétrons dans ce paysage, nous nous concentrons sur les animaux sauvages qui s’y trouvent, mais le pouvoir se trouve dans l’herbe. C’est le fourrage qui est là. C’est l’herbe qui est au centre des tensions entre les grandes réserves naturelles du nord du Kenya et les nomades et éleveurs de bétail qui vivent à l’extérieur de ces réserves. Lorsque les tensions entre eux s’exacerbent, il s’agit d’herbe. Alors, en prenant conscience de cette relation, comment pouvons-nous l’améliorer ? Nos hôtes ici, le Northern Rangelands Trust, en sont conscients et une grande partie de leurs interventions avec les communautés dans ce paysage porte spécifiquement sur les pâturages. Comment améliorer les pâturages ? Comment s’assurer que les pâturages sont disponibles pendant la saison sèche ? Il s’agit d’une région très affectée par le changement climatique, et il est donc difficile de prévoir le climat ou le temps qu’il fera au cours de l’année. Comment, dans ces conditions, s’assurer qu’il y a suffisamment de fourrage pour les millions de bovins et de caprins qui sont là, et qui soutiennent ainsi les moyens de subsistance de chacun ? Comment, dans ces conditions, pouvons-nous nous assurer qu’il y a suffisamment de fourrage pour les millions de bovins et de chèvres qui sont là, et qui soutiennent ainsi les moyens de subsistance de tout le monde ? Cela devient alors une opportunité, et nous devons donc commencer à considérer ce type d’interventions managériales comme des opportunités de pouvoir.

Valentina : Je pense que vous venez de mentionner une chose importante. Ce n’est pas strictement lié au pouvoir, mais vous dites en quelque sorte que, dans un paysage où, par exemple, vous avez tous ces objectifs de conservation et où le problème est celui des conflits et des frictions à propos de l’herbe, la solution peut se trouver à l’extérieur. Vous pouvez donc dire que votre paysage est celui-ci, et la chose la plus facile est de définir un système par rapport à ce que nous voyons ici, mais en fait la solution consiste à intervenir sur un terrain qui se trouve en dehors des limites géographiques de cette zone. Il s’agit là d’un véritable système de pensée. J’interviens dans d’autres domaines, je génère des ressources à l’extérieur afin que les gens réduisent la pression sur ce point. Je pense qu’il est très important de comprendre cela, non seulement en termes de dynamique du pouvoir ou de ses systèmes.

Kim : Mais c’est aussi une question de responsabilité. Je veux dire par là qu’une organisation comme NRT a un très grand nombre d’adhérents répartis dans tout le nord du Kenya, ce qui inclut d’autres réserves de faune et de flore ainsi que des communautés nomades. Il y a donc une conversation dynamique sur la façon de traiter cette herbe politique : certains veulent autoriser les communautés voisines à accéder à la zone de conservation à condition qu’elles respectent les lignes directrices. Ils ne veulent pas, bien sûr, que la terre soit complètement dénudée de sa couverture végétale. D’autres préfèrent n’autoriser le bétail communautaire à pénétrer sur leurs terres que lorsque les circonstances sont graves, par exemple en cas de sécheresse. D’autres encore préfèrent ne jamais autoriser les nomades à pénétrer sur leurs terres.

Ce texte a été édité pour plus de clarté et diffère légèrement de l’enregistrement original.