Aujourd’hui, le projet de gestion intégrée des paysages durables dans le parc national de Gonarezhou et les communautés environnantes est considéré comme l’un des modèles les plus solides parmi les 22 projets du programme Landscapes For Our Future, non pas parce que SAT-WILD et les autres partenaires du projet avaient toutes les réponses dès le départ, mais parce qu’ils sont restés attachés à la facilitation, à la co-création et à l’apprentissage adaptatif. Les réflexions de Lemson ci-dessous offrent des conseils précieux à tous ceux qui travaillent avec des communautés sur des défis complexes et à long terme en matière de paysage.

Apprenez-en plus directement auprès de Lemson ou lisez le résumé ci-dessous :

Commencez par le respect

Pour Lemson, le point de départ est simple mais puissant : traiter les communautés sur un pied d’égalité. « Considérez-les comme des personnes ayant le même potentiel et la même capacité à atteindre des objectifs », déclare-t-il. Le respect n’est pas seulement une attitude, il se manifeste aussi par des actes.

Cela signifie qu’il faut reconnaître et respecter les structures locales. Les chefs traditionnels, tels que les chefs et les dirigeants, jouent un rôle important, et il existe des protocoles culturels établis pour se présenter. « Si vous ne suivez pas leurs procédures, vous aurez du mal à pénétrer dans ces communautés.

Le respect de ces systèmes est un signe d’humilité et de sérieux. Il ouvre la porte à la collaboration plutôt qu’à la confrontation.

Travailler en s’appuyant sur les voix locales

La langue peut être une barrière – ou un pont. Lemson parle le ndebele et le shona, mais à Gonarezhou, la plupart des gens utilisent le tsonga ou le shangaan. Plutôt que de considérer cela comme un obstacle, il s’est associé à des collègues de la région qui peuvent traduire et expliquer les nuances culturelles.

La communication, souligne-t-il, n’est pas qu’une question de mots. Il s’agit de veiller à ce que chacun comprenne, se sente inclus et se reconnaisse dans le processus. Pour cela, il faut souvent adapter ses méthodes.

Rendez-le pratique et participatif

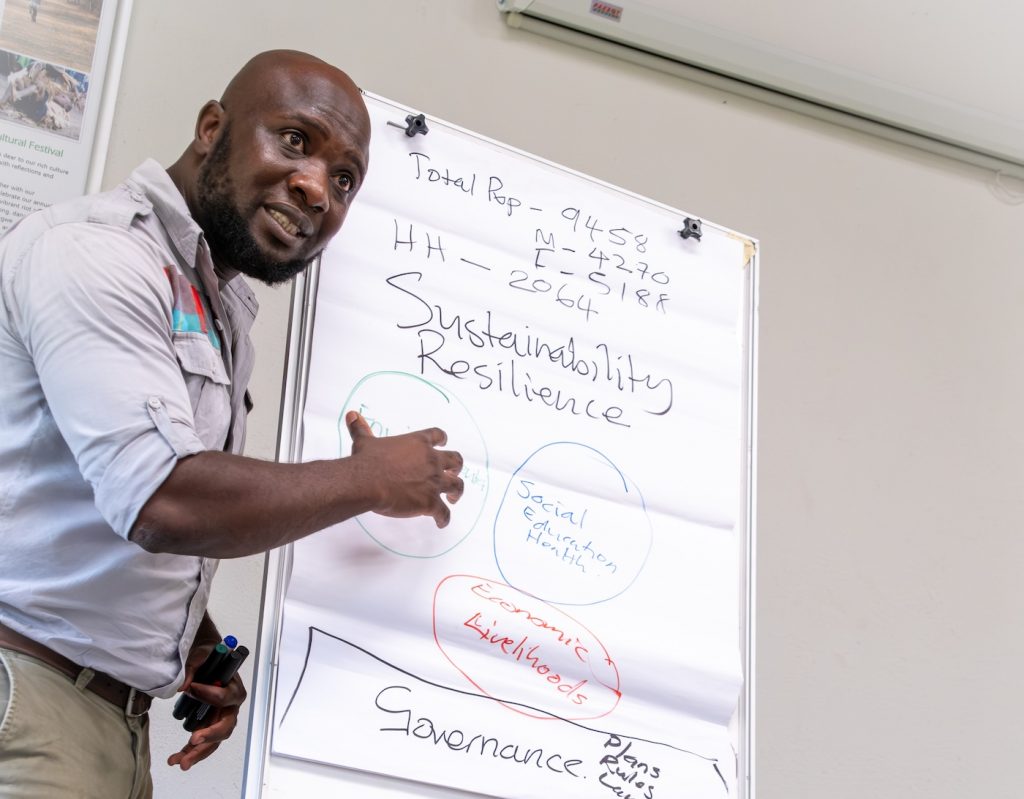

« Nous ne sommes pas là pour présenter des PowerPoint », précise Lemson en souriant. Dans les communautés où les diagrammes abstraits ne trouvent pas d’écho, SAT-WILD utilise des accessoires et des métaphores locales.

- Une éponge devient un modèle de résilience – elle peut être pressée mais rebondit toujours, et elle retient l’eau pour une utilisation ultérieure.

- Une marmite à trois pieds illustre le développement durable : les « pieds » sociaux, environnementaux et économiques doivent tous être équilibrés, tandis que la gouvernance en constitue la base.

En s’inspirant d’objets du quotidien, les animateurs transforment des concepts complexes en quelque chose de tangible, de mémorable et d’actionnable. Le travail de groupe, les illustrations et les activités pratiques garantissent que les connaissances ne sont pas seulement partagées, mais aussi cocréées.

Valoriser les savoirs autochtones

Trop souvent, les praticiens traitent les communautés comme des « jarres vides » à remplir avec une expertise externe. Lemson rejette ce modèle. « Elles ont déjà de l’eau dans leurs jarres », insiste-t-il. Les communautés apportent un riche savoir indigène et une expérience vécue qu’il convient d’associer aux connaissances scientifiques et techniques.

En posant la question « Que savez-vous à ce sujet ? », les facilitateurs créent un espace de dialogue. Ce mélange de perspectives ne permet pas seulement d’élaborer de meilleures solutions, il favorise l’appropriation. Et l’appropriation est ce qui permet aux projets de durer au-delà des cycles des donateurs.

Restez flexible

Les délais de développement sont souvent serrés, mais les calendriers rigides fonctionnent rarement sur le terrain. Les événements communautaires, les cérémonies ou les activités agricoles peuvent entrer en conflit avec les ateliers prévus. Le conseil de Lemson : ne forcez pas les choses.

« Soyez flexible face aux changements, adaptez vos activités à leurs plans et travaillez avec eux », ajoute-t-il. « Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes une grande famille désireuse d’accomplir un travail plus important dans le paysage.

Faciliter la co-création

En fin de compte, Lemson considère que son rôle n’est pas de diriger mais de faciliter. SAT-WILD ne revendique pas le projet comme étant le sien. « Ce n’est pas notre projet, c’est leur projet », explique-t-il, en faisant référence aux communautés et aux autres partenaires, notamment le Malipati Development Trust, le Ngwenyeni Community Environment & Development Trust, les autorités locales, le Gonarezhou Conservation Trust, le Manjinji Bosman’s Community Conservation and Tourism Partnership et le SAT-WILD.

Cet état d’esprit transforme les relations. Il permet de passer d’un enseignement descendant à une résolution partagée des problèmes. Il renforce la résilience non seulement des communautés, mais aussi des partenariats qui les soutiennent.

Conclusion : Un modèle pour les GIP

Pour les praticiens travaillant dans le domaine de la gestion intégrée des paysages, les conseils de Lemson sont clairs : respecter les structures locales, adapter la communication, rendre l’apprentissage pratique, valoriser les connaissances indigènes et rester flexible.

Cela semble simple – et ça l’est à bien des égards. Mais c’est en faisant ces choses de manière cohérente, avec patience et humilité, que la confiance peut se développer. Et la confiance, comme le montre l’expérience de SAT-WILD, est le fondement d’un changement durable.