Lorsque vous atterrissez à l’île Maurice, la première impression est celle d’une beauté éblouissante : des montagnes émeraude s’élevant au-dessus d’un lagon turquoise, de la canne à sucre se balançant dans la brise et des poches de forêt d’un vert profond. À la sortie de l’aéroport, le premier panneau qui vous accueille proclame fièrement : « Bienvenue à l’île Maurice – une île verte ». En regardant l’horizon, vous ne voyez que des paysages verdoyants qui s’étendent jusqu’à la mer. Mais il s’agit d’un trompe-l’œil : il ne s’agit pas de forêts indigènes, mais de vastes étendues de plantations de canne à sucre. Le riche patrimoine naturel de l’île a été remodelé au fil des siècles, et sous la surface de cette verdure apparente se cache une histoire plus profonde.

L’histoire de siècles de transformation écologique. Depuis l’arrivée de l’homme, l’île Maurice a perdu près de 90 % de ses forêts indigènes, dont une grande partie a été défrichée pour la culture de la canne à sucre et l’implantation d’habitations. Les plantes et les animaux envahissants dominent désormais de nombreux paysages, et les populations d’espèces endémiques, autrefois florissantes, ont été réduites à des fragments fragiles. C’est cette histoire qui rend urgents les efforts déployés aujourd’hui pour restaurer et gérer la biodiversité unique et d’importance mondiale de l’île.

Le projet Mauritius from Ridge to Reef (R2R) a relevé ce défi avec une vision holistique : relier les montagnes, les rivières, les forêts et les récifs en un tissu continu de restauration. Qu’il s’agisse de désherber les plantes envahissantes sur les pentes abruptes, d’encourager l’apiculture communautaire ou de protéger les zones humides côtières et les récifs coralliens, le projet repose sur l’idée que la résilience n’est possible que lorsque la terre et la mer sont gérées ensemble.

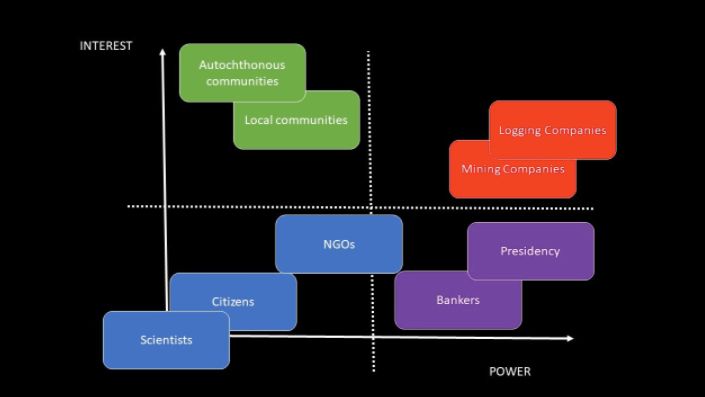

Cependant, la restauration ne concerne pas seulement les plantes et les arbres, mais aussi les personnes. L’espace de conservation à Maurice compte de nombreux acteurs : ONG, services gouvernementaux et ministères dont les mandats se chevauchent parfois. La collaboration entre eux doit être renforcée. La restauration elle-même est un intégrateur naturel : les terres dégradées se trouvent sur les côtes, dans les forêts et dans les paysages agricoles. Mais pour que ces efforts profitent réellement à la biodiversité, à la connectivité et à la résilience, les écosystèmes – et les ministères qui en sont responsables – ont besoin d’une meilleure intégration.

Conscient de cette situation, le CIFOR-ICRAF a travaillé le mois dernier aux côtés de partenaires pour soutenir un atelier de consultation sur la nouvelle plateforme de gestion de la biodiversité (BSP).

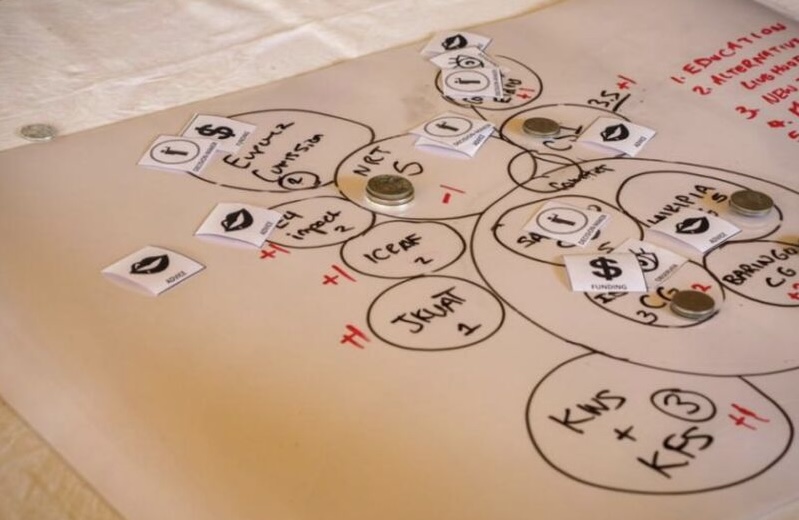

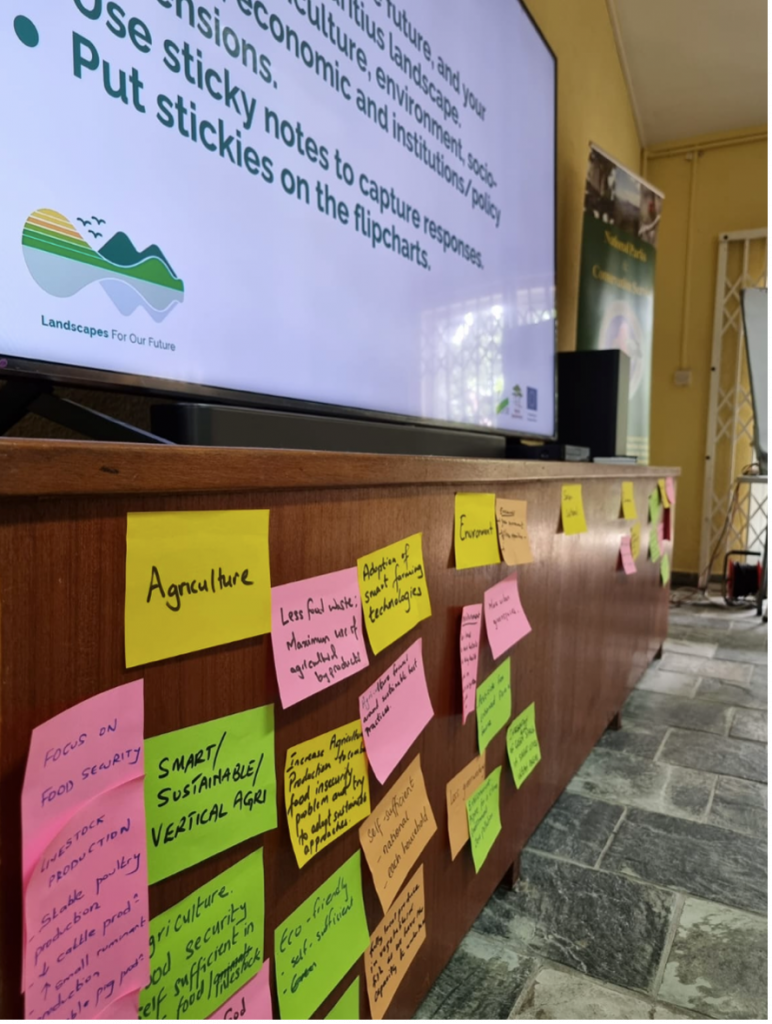

Plus de trois douzaines de participants se sont réunis, représentant un riche échantillon de la société mauricienne : ministères, ONG, institutions de recherche, représentants de la jeunesse, dirigeants du secteur privé et organisations communautaires locales. Ensemble, ils se sont penchés sur une question simple mais profonde : comment l’île Maurice peut-elle passer de projets fragmentés à une plateforme intégrée et à long terme pour l’intendance ?

Les conversations ont été animées et franches. Les parties prenantes ont évoqué la nécessité d’une vision commune, qui concilie conservation et développement et place l’équité au cœur du processus décisionnel. Des groupes de travail se sont penchés sur la conception du BSP – sa structure de gouvernance, ses fonctions et la manière dont il pourrait renforcer sa crédibilité grâce à la transparence et à la participation de tous. Les idées ont fusé : un centre de communication pour raconter l’histoire de la biodiversité à Maurice, un système de partage des connaissances pour tirer des enseignements, et des mécanismes de suivi des progrès, afin que les engagements se traduisent par des résultats.

Résultats de l’atelier

À la fin de l’atelier, trois résultats majeurs avaient été obtenus :

- Une vision commune de la BSP en tant que centre national de coordination, d’apprentissage et d’action en matière de gestion de la biodiversité.

- Accord sur un projet de structure, comprenant un groupe de pilotage et des groupes de travail multipartites pour faire avancer les thèmes prioritaires.

- L’engagement à collaborer, les participants se déclarant prêts à fournir des données, à aligner des projets et à promouvoir le BSP dans leurs réseaux.

Il y avait un sentiment de possibilité dans la salle – que l’île Maurice, malgré sa petite taille, peut être le pionnier d’une gouvernance innovante pour la restauration et la biodiversité.

Nous ne pouvons plus nous permettre de travailler en silos. La plateforme est le lieu où nos efforts se rejoignent enfin.

Participant à l’atelier BSP

À l’avenir, le BSP s’efforcera de réunir les nombreux fils du travail sur la biodiversité dans toute l’île. Son ambition est de devenir un espace où le gouvernement, la société civile, les communautés et les entreprises co-créent des solutions, échangent des leçons et se tiennent mutuellement responsables. Si elle réussit, la plateforme permettra non seulement d’accélérer les résultats de la restauration, mais aussi d’intégrer la gestion de la biodiversité dans le tissu social de l’île Maurice, en veillant à ce que le patrimoine naturel de l’île, d’importance mondiale, soit chéri et sauvegardé pour le monde entier.

L’histoire de l’île Maurice est donc à la fois celle d’une perte et d’un renouveau : des siècles de dégradation donnent lieu aujourd’hui à de nouvelles approches audacieuses. Le projet Ridge to Reef montre ce qui est possible dans la pratique ; le BSP offre un modèle de gouvernance pour le soutenir. Ensemble, ils tracent une voie pleine d’espoir pour une île qui a longtemps été définie par sa nature et dont l’avenir en dépend.