Nous avons voyagé. Et nous avons appris. Beaucoup ! Depuis notre sommet régional en Asie du Sud-Est à la fin de l’année dernière, nous avons visité la plupart des 22 projets de Landscapes For Our Future dans le but de glaner ces informations qui ne sont pas évidentes lorsque l’on analyse des projets individuels. Comme la plupart d’entre vous le savent, puisque vous jouez un rôle clé, nous documentons votre expérience durement acquise au profit des futurs praticiens et décideurs politiques qui souhaitent concevoir et mettre en œuvre des interventions de gestion intégrée des paysages (GIP).

Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais nous sommes heureux de vous faire part de nos premiers commentaires. Dans cette lettre d’information :

👉 Divine Foundjem réfléchit à quelques stratégies innovantes en Afrique francophone

👉 Peter Cronkleton et Natalia Cisneros nous parlent de leurs expériences en Amérique latine

👉 Kim Geheb se demande si la GIP peut être un vecteur de paix en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ailleurs.

👉 Nos collègues d’Asie du Sud-Est révèlent leurs principaux facteurs de réussite en matière de GIP

Nos équipes de projet d’Amérique latine et des Caraïbes illustrent le rôle de l’apprentissage itératif et de l’adaptation dans des contextes politiquement sensibles, écologiquement importants et opérationnellement difficiles.

Ces visites nous ont montré qu’il y a encore beaucoup à découvrir. Avec les bonnes approches, les bonnes questions et le bon espace de réflexion, les gens commencent à voir les choses différemment ».

– Divine Foundjem, point focal du LFF pour l’Afrique francophone

MISE À JOUR

Les enseignements tirés de notre processus d’apprentissage

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les équipes nationales pour leur accueil et leur collaboration extraordinaires. Vous savez déjà que nos visites ne se sont pas déroulées comme d’habitude. Il s’agissait de moments structurés pour une véritable réflexion, où nous nous sommes assis ensemble pendant de longues et intenses journées pour examiner ce qui avait été fait dans les paysages et poser des questions clés :

- Qu’avons-nous appris ?

- Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?

- Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné comme prévu ?

- Qu’est-ce que cela nous apprend sur la manière d’améliorer la gestion intégrée des paysages ?

Dans son billet de blog, Divine Foundjem explique comment les équipes ont utilisé le cadre des six dimensions de la GIP de LFF pour découvrir des informations précieuses – du rôle de la planification décentralisée au Sénégal à l’impact inattendu des matchs de football en tant qu’outil de résolution des conflits au Burkina Faso.

En Colombie, en Équateur et au Paraguay, notre équipe a trouvé des projets qui font de réels progrès en rassemblant diverses parties prenantes et en ancrant la gestion intégrée des paysages dans des actions locales concrètes. Cependant, des défis subsistent en ce qui concerne la mise à l’échelle et le maintien de cette dynamique dans le temps. Ces réflexions offrent des leçons pratiques aux praticiens du paysage et aux bailleurs de fonds du monde entier – des idées qui sont vitales pour façonner la prochaine génération de programmes paysagers.

RÉFLEXIONS SUR LE TERRAIN

Comment l’apprentissage itératif et l’adaptation se sont-ils manifestés dans les paysages du cadre financier local ?

L’apprentissage itératif apparaît comme un puissant moteur d’action dans les paysages du LFF, car il permet aux projets de rester réactifs, adaptables et ancrés dans les réalités locales. Plutôt que de s’appuyer sur des plans rigides, les équipes de projet adoptent des approches flexibles et axées sur le retour d’information qui leur permettent d’apprendre aux côtés des communautés, d’ajuster les stratégies sur la base d’informations en temps réel et de cocréer des solutions à la fois efficaces et légitimes sur le plan local. Qu’il s’agisse d’échanges entre pairs en Équateur, d’expériences participatives en Colombie ou de planification adaptative au Paraguay, ce processus d’apprentissage continu aide à surmonter les défis politiques, écologiques et sociaux, traduisant la réflexion en progrès tangibles sur le terrain.

La GIP peut-elle être un vecteur de paix ?

Dans les paysages isolés et accidentés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les conflits locaux peuvent menacer à la fois la sécurité des personnes et les ressources naturelles dont elles dépendent. Pourtant, les approches de GIP peuvent contribuer à instaurer la confiance et la collaboration nécessaires pour réduire les tensions et débloquer des progrès tant pour les populations que pour la nature.

Ces clans sont soudés. Le capital social de la province d’Enga est immense. Mais cela peut aussi entraîner des problèmes. Comme l’a dit l’un de mes collègues : « Quand vous attaquez un [membre du clan], vous nous attaquez tous. Même si je ne suis pas d’accord avec votre point de vue, je viendrai me battre à vos côtés. Et c’est bien là le problème. Les Engans se battent beaucoup.

– Kim Geheb

Le dernier blog de Kim Geheb explore la manière dont notre projet en PNG relève ces défis – et les leçons à en tirer pour les praticiens du paysage et les donateurs travaillant dans des contextes fragiles.

PUBLICATIONS

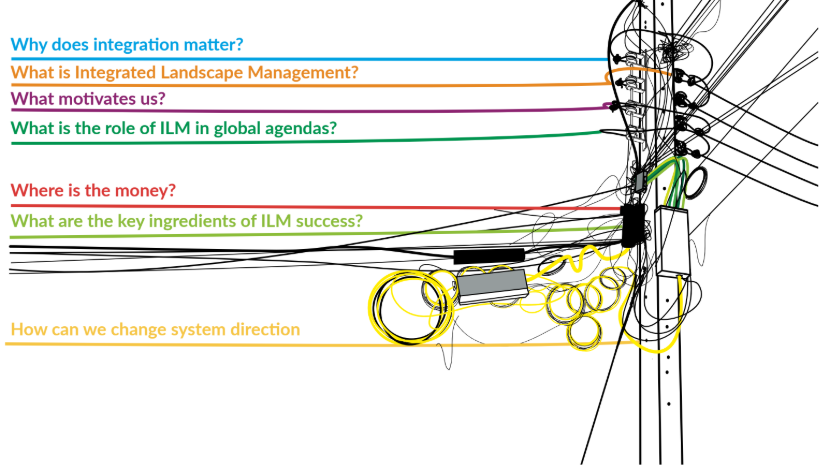

Que faut-il pour que la GIP fonctionne dans la pratique ? Les leçons de l’Asie du Sud-Est

Des praticiens et des donateurs travaillant dans toute l’Asie du Sud-Est se sont réunis à Bangkok à la fin de l’année dernière dans un but commun : apprendre, désapprendre et échanger des réflexions honnêtes. Ensemble, nous avons analysé les facteurs de réussite, les freins au progrès et les leçons qui peuvent nous guider à l’avenir.

Ces informations sont très pertinentes pour les responsables de la mise en œuvre dans le monde entier, qu’il s’agisse de ceux qui participent à notre programme Landscapes For Our Future ou de ceux qui élaborent de nouvelles initiatives. Téléchargez le rapport illustré pour obtenir des informations clés qui vous aideront dans vos propres efforts en matière de paysage.