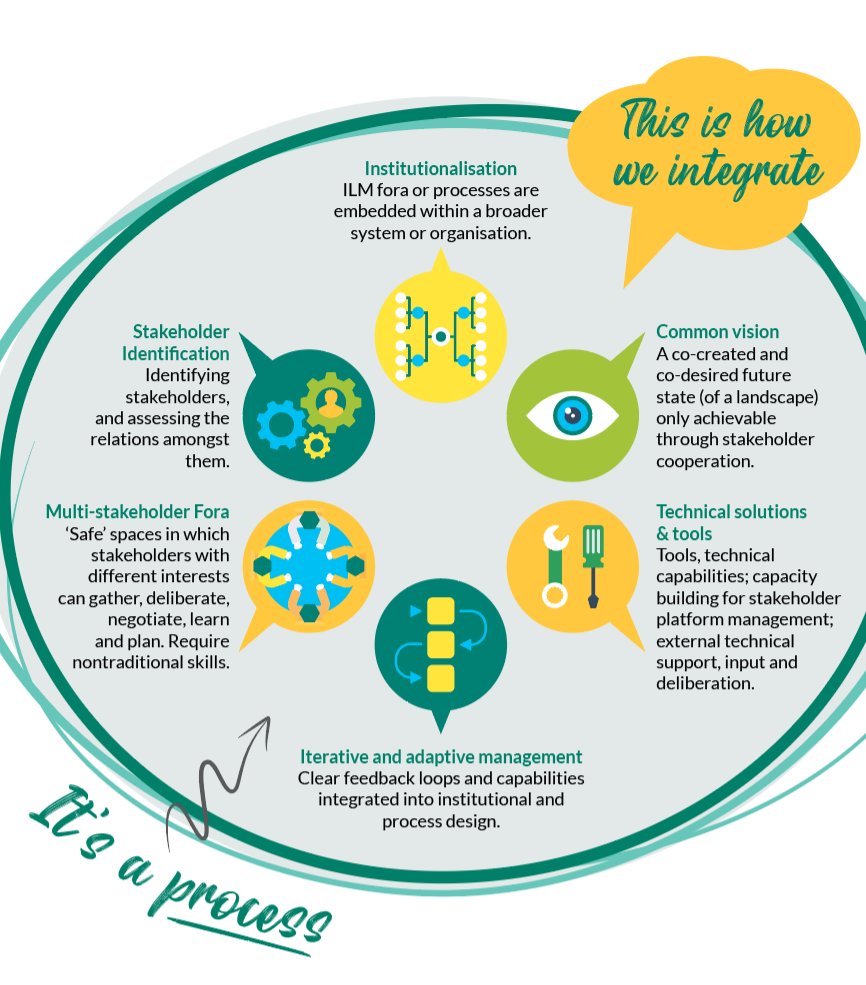

Nous examinerons ensuite l’approche Landscapes For Our Future (LFF) de la GIP – l’hypothèse initiale que nous avons proposée et qui nous a permis d’explorer le concept à travers six dimensions : l’identification des parties prenantes, les forums multipartites, la vision commune, l’institutionnalisation, l’adaptabilité et les outils.

Nous nous contenterons ici d’une brève introduction aux six dimensions. Cinq autres fiches Paysages en pratique accompagneront cette introduction, explorant chacune des dimensions de manière plus détaillée. Il n’y aura pas de dossier sur les outils la GIP – ceux-ci ont été initialement définis comme une dimension distincte mais, en raison de la nature contextuelle de ce sujet, il est préférable de l’aborder comme un aspect de chacune des cinq autres dimensions.

Messages clés

- La gestion intégrée des paysages (la GIP) est un processus visant à favoriser la durabilité et la résilience co-créées dans les paysages grâce à des stratégies adaptatives, inclusives et intégrantes.

- Le manque d’intégration dans la gestion des ressources naturelles (GRN) est un problème majeur. Il s’agit fondamentalement d’un problème institutionnel qui nécessite une nouvelle approche pour relever les défis de la gestion des ressources naturelles. –

- La littérature fait preuve d’une grande cohérence quant à la définition d’une « approche paysagère ». Nous avons identifié cinq domaines qui font l’objet d’un large consensus : ils reconnaissent que les paysages sont des systèmes sociocologiques ; ils appellent généralement à un niveau élevé d’engagement des parties prenantes, exigent des degrés élevés d’adaptabilité, reconnaissent la multifonctionnalité des paysages ou font appel à la pluridisciplinarité, à l’interdisciplinarité ou à la transdisciplinarité.

- Sur la base de l’expérience et de la littérature, la Composante centrale du programme Landscapes For Our Future a émis l’hypothèse que la GIP comprenait six dimensions fortement interconnectées :